Billet du lundi 01/06/2020 par Helena Perroud*

Il aura donc finalement lieu. Avant que ce mois de mai 2020 ne s’achève, Vladimir Poutine l’a annoncé sur un ton martial à son ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, ce 26 mai lors d’un bref échange en visioconférence. L’ordre a été donné de préparer le défilé de la Victoire pour le 24 juin 2020, 75 ans jour pour jour après le premier défilé de la Victoire sur la Place Rouge à Moscou. Il fallait trouver une autre date symbolique pour remplacer le sacro-saint 9 mai, la fête la plus importante pour les Russes depuis trois-quarts de siècle.

La mémoire de la deuxième guerre mondiale est incontestablement diverse d’un pays à l’autre dans le camp des vainqueurs. En ce mois de mai 2020, en pleine crise sanitaire, cette diversité d’appréciation est plus palpable que jamais. Deux chefs d’Etat seulement, sur le continent européen, se sont adressés solennellement à leur peuple pour célébrer cet anniversaire pas comme les autres : la reine d’Angleterre et le président russe. La première, née en 1926, a un lien personnel avec le conflit ; elle y a participé en tant qu’ambulancière, à l’aube de ses 20 ans. Le second, né en 1952, a perdu un frère, mort à 3 ans dans le terrible siège de Leningrad auquel, par miracle, ses parents ont survécu. En France, le 8 mai s’est résumé à une cérémonie militaire sobre et un communiqué, invitant à pavoiser balcons et fenêtres ; honnêtement, peu l’ont fait et même les transports publics, dans certaines villes, n’arboraient pas le drapeau tricolore, contrairement à la tradition. Tandis qu’à Moscou, depuis des mois, les trains du métro sont aux couleurs de la « Grande Victoire ».

Alors, au moment où l’épidémie de coronavirus semble aborder une décrue en Russie, laissant là comme ailleurs un champ de ruines sur le plan économique, n’y avait-il vraiment rien de plus urgent que d’organiser ce défilé qui s’annonçait grandiose, préparé depuis des mois, annulé trois semaines seulement avant le jour J ? Si l’annonce a été accueillie par quelques sarcasmes sur les réseaux sociaux en Russie, dans un contexte où, pour différentes raisons, la cote de popularité de Poutine est au plus bas depuis 20 ans (à 59 % d’opinions favorables d’après l’institut indépendant Levada) les Russes restent très attachés au souvenir de cette victoire, qui trouve une résonance forte dans chacune des familles. Il est vrai que les manuels d’histoire de nos lycéens, qui font aujourd’hui l’impasse sur l’URSS, ne nous aident pas à comprendre ce qui s’est passé à l’Est il y a 75 ans. Et nourrissent, à leur manière, l’incompréhension d’un bout à l’autre du continent européen. Pourtant cette « coïncidence » entre Elisabeth II et Vladimir Poutine montre que, chacun à sa manière, a le sens du temps long, de la mémoire et de l’histoire. Elle devrait faire réfléchir aux angles morts d’un regard occidental sur la Russie.

D’abord les Russes donnent à ce conflit un nom particulier. Ils l’appellent la Grande Guerre Patriotique, en écho à la « guerre patriotique » contre Napoléon en 1812, qui est pour nous la « campagne de Russie ». Si elle a été précédée par le pacte Hitler-Staline et n’a commencé que le 22 juin 1941 pour s’achever le 9 mai 1945, elle a fait au moins 27 millions de morts en URSS. Un chiffre colossal, à ramener à une population d’un peu plus de 170 millions en 1939. C’est un peu moins de la moitié de la population française actuelle qui aurait disparu en 4 ans.

On connaît en général la bataille de Stalingrad, qui au prix de 2 millions de morts, a stoppé l’avancée des nazis en URSS après plus de 6 mois de combats acharnés. On connaît moins l’épreuve traversée par Leningrad, qui a subi un siège de 872 jours, divisant sa population par 4, de 2,5 millions d’habitants à moins de 600 000 et faisant, dès le premier hiver entre décembre 1941 et mars 1942, 360 000 morts civils, soit presque autant que de victimes en Grande-Bretagne pendant toute la durée du conflit. Curieusement, l’ouvrage de référence sur cette période, « Le livre du blocus » de Granine et Adamovitch, tous deux survivants du blocus, donne une voix à tous ceux qui l’ont perdue, paru en 1979, a été traduit dans bien des langues mais pas encore en français.

Les alliés américains, on le sait, ont joué un rôle décisif en débarquant le 6 juin 1944 en Normandie, et tous les écoliers français connaissent cette date. Ce que l’on connaît moins c’est l’attitude du général de Gaulle à l’égard du 6 juin. Lui qui ne peut être suspecté d’intelligence avec l’ennemi, a toujours refusé de célébrer le 6 juin et de se rendre sur les plages du Débarquement ce jour-là. Même en 1964, pour le vingtième anniversaire, il reste campé sur ses positions : « M’associer à la commémoration d’un jour où on demandait aux Français de s’abandonner à d’autres qu’à eux-mêmes, non ! » est-il rapporté dans l’ouvrage de Peyrefitte, « C’était de Gaulle ». Le général voyait dans la stratégie des anglo-saxons « une seconde occupation » possible s’il ne s’était pas imposé.

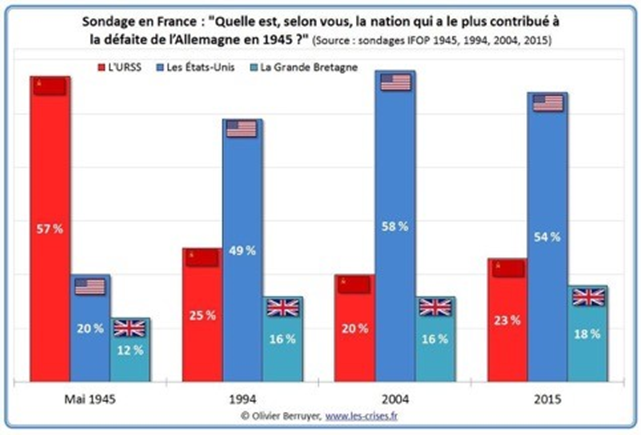

On sait que les Américains et les Britanniques étaient nos alliés. On sait moins que la perception du rôle des alliés a évolué avec le temps. Des sondages de l’IFOP montrent qu’au sortir de la guerre les Russes étaient de loin perçus comme les principaux artisans de la victoire. Il serait évidemment intéressant de comprendre comment s’explique cette évolution au cours des décennies.

Aux artistes, la deuxième guerre mondiale a inspiré, entre autres choses, des œuvres cinématographiques marquantes. C’est peut-être là le marqueur le plus intime de l’écho que ce conflit a eu dans la population. Mais là où l’esprit français a pu traiter avec humour les années 1939-1945 – que l’on pense à « La Grande Vadrouille » ou bien « Où est passée la 7ème Compagnie ? » – les Russes ne peuvent aborder ce conflit avec ce que l’humour suppose de détachement et de mise à distance. Le film russe le plus emblématique de cette période est sans doute « Quand passent les cigognes », le chef d’œuvre de Kalatozov, distingué par la palme d’or au festival de Cannes en 1958. Mais d’autres cigognes et un autre film touchent encore plus les Russes au cœur depuis près d’un demi-siècle, et sont largement inconnus en Occident.

« 17 Moments du printemps » est un film qui ne dit rien à personne, ou presque. Stierlitz, un héros très discret. Et pourtant c’est un film culte en Russie encore aujourd’hui et, dans la longue série des rendez-vous manqués entre l’Europe et la Russie, un morceau de choix. Le printemps dont il est question, dans cette série de 12 épisodes, c’est février-mars 1945. Max Otto von Stierlitz, en réalité Maxim Issaev, est un agent soviétique infiltré dans les services secrets nazis ; sa mission est de découvrir qui, parmi les dignitaires allemands, participe aux négociations secrètes de tentative de paix séparée avec les Américains et les Britanniques menées par Allen Dulles. Ce film, qui ne doit rien au hasard, a rencontré d’emblée un immense succès : plus de 50 millions de téléspectateurs lors de sa première diffusion à la télévision russe en août 1973, une avalanche de courriers et une rediffusion trois mois plus tard. Le scénario, tiré d’une nouvelle, est une commande d’Andropov, alors à la tête du KGB. Il comprenait que l’URSS allait dans le mur et qu’il fallait attirer au sein des services des jeunes gens intelligents et non des fils d’apparatchiks. Le héros, qui est le James Bond russe, est incarné par un acteur très populaire, Viatchislav Tikhonov qui avait prêté ses traits 6 ans auparavant au Prince André du fameux « Guerre et Paix » de Bondartchouk. Qu’un même visage puisse être celui d’un prince d’une grande famille noble se battant contre Napoléon et celui d’un agent soviétique se battant contre Hitler n’est pas anodin. Il n’est pas anodin non plus que Stierlitz soit, « dans le civil » et sous le nom de Bolsen, parfaitement aimable avec les Allemands ordinaires ; que le film accorde une place de choix à un pasteur protestant ; que le pasteur et Stierlitz communient dans une grande admiration pour la culture française au détour d’une chanson d’Edith Piaf (au prix d’une petite entorse à l’histoire car ladite chanson n’existait pas encore en 1945). En noir et blanc, faisant la part belle aux dialogues intérieurs, sans gadget technologique et presque sans actrices féminines (mais avec un magnifique échange de regards lorsque Stierlitz a le droit d’apercevoir sa femme dans un restaurant), ce film est en réalité aux antipodes de James Bond.

Signe de la popularité de Stierlitz, un sondage réalisé en octobre 2019 le désignait comme le héros de cinéma russe qui ferait le meilleur président, confirmant un autre sondage de 1999. Toute ressemblance avec un certain Poutine, qui était lui aussi dans le renseignement extérieur, lui aussi en Allemagne, et qui a découvert ce film à 21 ans, n’est pas fortuite. Poutine faisait partie du public cible d’Andropov. Mais au-delà du président, Stierlitz parle aux Russes. Il a inspiré nombre de blagues ces dernières décennies, même en pleine affaire Skripal. Ces derniers jours c’est encore Stierlitz qui s’affichait sur les réseaux sociaux russes, en début de confinement, avec cette légende : « Que pouvez-vous comprendre au télétravail ? »

Quant aux cigognes, qui sont d’ailleurs la première image du film, elles ne sont pas de simples oiseaux migrateurs. Depuis un poème poignant – « Zhuravli » – du poète daghestanais Gamzatov, mis en chanson pour Mark Bernes, autre grand nom du cinéma russe, qu’il a enregistrée juste avant sa mort, elles sont les âmes des soldats morts au combat. Tous les Russes la connaissent par coeur, et se lèvent parfois lorsqu’elle est interprétée en public, en signe de respect, à la manière d’une prière.

En ce printemps 2020, après la drôle de guerre contre un virus exotique, à l’heure où les comparaisons se multiplient avec l’état du monde en 1945, et à la veille de grandes recompositions géopolitiques que l’on pressent confusément, c’est peut-être la meilleure saison pour découvrir ces « 17 Moments ». Un film qui donne non pas une clé mais tout un trousseau pour mieux comprendre la vision profondément ancrée des Russes sur l’Europe, les Etats-Unis et le devoir envers la patrie – un mot qui s’écrit en russe avec une majuscule, contrairement à celui d’Etat, que l’on écrit avec une minuscule. Une différence orthographique qui traduit une échelle de valeurs différente.

*Helena Perroud, membre du conseil d’administration chez Geopragma